2023/04/10

お家施工レポート

ガッチリとした土台、パンパンに詰まった断熱材

こんにちは。浜松市の工務店、ほっと住まいるの栗田です。

今まで現場には基礎屋さん、水道屋さん、或いはガス屋さんなどが出入りをしていましたが、この工程からは現場の主役、大工さんへとバトンタッチとなります。

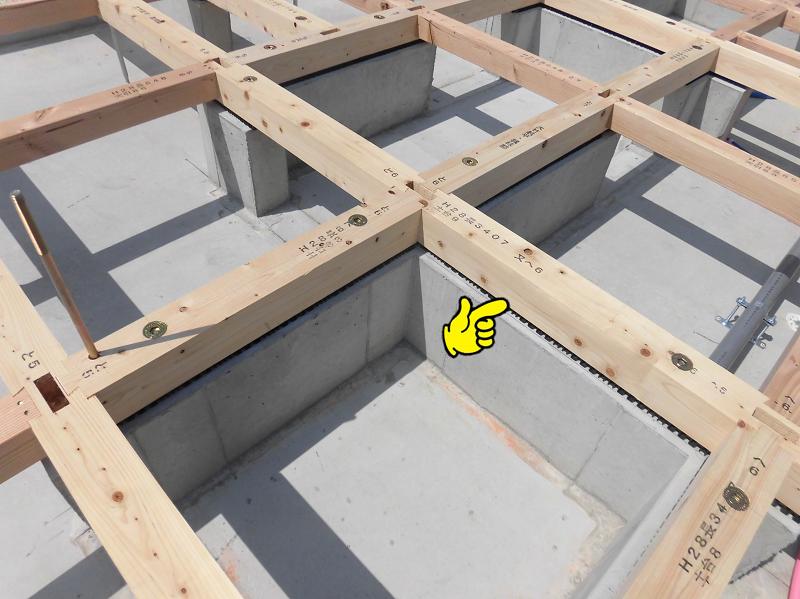

基礎とか土台とか・・・一般生活においては似たような意味合いで使用される語であるだけに、土台据えとはどのような作業を言うのかピンと来ないかもしれませんが、要は写真に写っているような木材を組んでいく作業をそう呼んでいます。

作業工程のご紹介の前にちょっと用語の説明をしておきますね。

土台とは基礎の立ち上がりの上の横たわった木材を呼び、そうでないものを大引と呼んでいます。

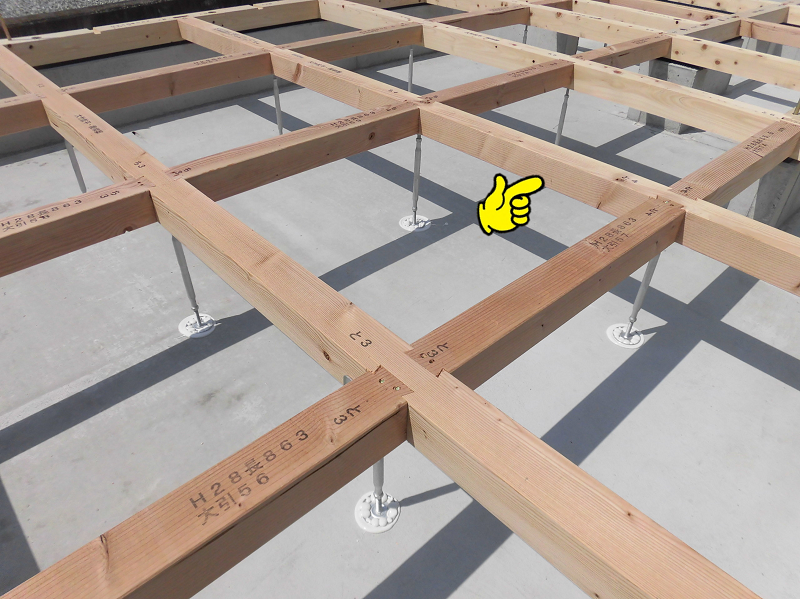

立ち上がりの上の乗っかっている土台と違い、大引は下に支えが無いままだとたわんでしまうので、大引と大引の交差ポイントには鋼製束を立ててこれを防ぎます。

土台と大引が組まれると、こんな感じできれいなマス目が約90cm間隔で構成され、このマス目に断熱材の『ミラフォームΛ(ラムダ)』を充填していくこととなります。

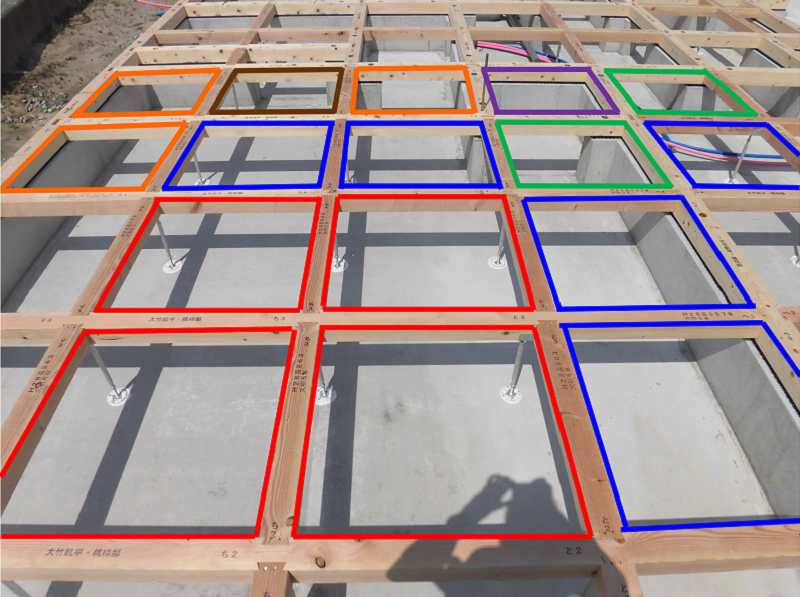

断熱材はそれぞれのマス目にピッタリとはまるようにあらかじめ工場でカットされてくるのですが、ここで注目すべきは断熱材に番号が振ってあること。

同じ大きさのマス目であるのなら、あえてそんなことをする必要もないのですが・・・・・・

コチラのマス目・・・同じ90cm角に見えても赤・青・緑・紫・茶・橙の枠で微妙に大きさが異なっています。

その原因は土台と大引の太さの違い。

10.5cm角の土台に対し、大引の太さは9cm角なので、マス目が土台で組まれているのか、大引で組まれているのか、土台と大引で組まれているのかによって大きさが変わってきます。

この微妙な大きさの違いに手加工で断熱材をカットして充填していくとなるとなかなか骨の折れる作業となりますが、コンピューターカットされた断熱材であれば隙間なくピッタリと収まってくれます。

そして、断熱材の充填が終わると、その上に24mm厚の床合板を敷いていくことになります。

昔の家は床の断熱材も入れてなければ合板も敷いてありませんし、それらが冷たい床やブカブカの床の原因となっていました。

今ではどこの住宅会社でもやっていることではありますが、快適で安心して住めるようにするためには大切な工法です。

.png)